なんだかアリガチなタイトルですね。

今確認したら、2010年1月に登録をしているようなので、もう4年半程使っている事になります。

当時(今も?)面白そうなサービスが始まると手当たり次第に登録していたので、特にEvernoteに対して思い入れがあった・・・という事はありませんが、登録したものの全然使わないサービスがほとんどある中で、これだけ長期間使っているのはめずらしいです。

大きな要因は、使用スペースが○MBなどとトータルで決まっているのではなくアップロード上限で決められていて、上限に達しても翌月まで待てば使えるという事です(私のようなゆる~い使い方では、無料ユーザーの上限 60MBを超える事はほとんどありません)。

よく「どんな風につかっているのか?」と聞かれることがあるので、今日は使い方についてまとめてます。

Evernoteは「第2の脳だ!」とか「これナシでは仕事ができない!」とかといったヘビーな使い方をされる方もおられますが、私の場合はそれほどガシガシ使っているわけではありません。リスト機能やタグやスタックなどもほとんど使ってません。

タイトルどおり、工夫(?)は“たった1つだけです”

それはアウトプット用の箱(ノートブック)を作る・・・というコトです。みなさんの「なんだ、それだけ?」・・・って顔が目に浮かぶようです。

Evernoteを導入して、ウェブクリッパーなどもできるようにセットした後、最初のうちはいろいろ情報を入れていっても、あまり見返すこともなく、“役に立った!”という実感もなく、いつの間にか使わなくなったという人も多いと思います。そんな時は、アウトプット用の箱(ノートブック)を作る事をオススメします。

アウトプット用の箱(ノートブック)を作ってどう使うか・・・というと、たとえば次のような感じです。

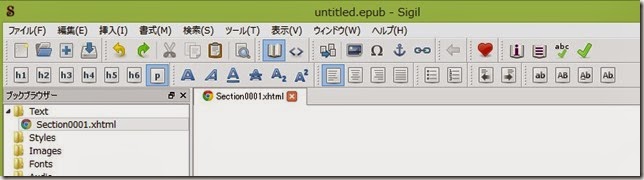

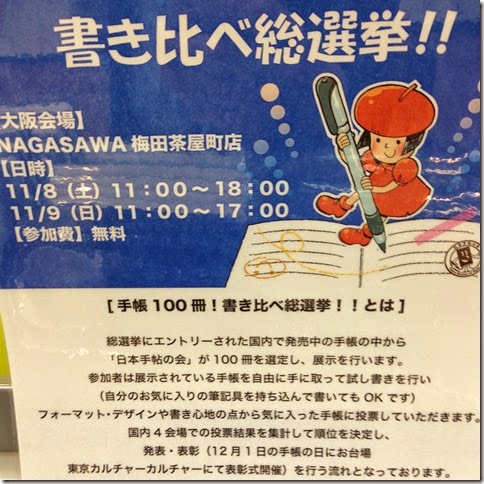

たとえば、電車で移動中の時などに、ふと「もう10月かぁ・・・そろそろ来年の手帳をどうするか、考えなくちゃいけないな」とか思いついたら、とりあえず、“手帳”という名のノートブックを作ります。Evenoteでは、ノートというのがメモや資料などにあたり、ノートブックはノートを1つにまとめたものです(日本語で、ノートといえばノートブックの事なので、このアタリ多少の混乱のモトになっているような気がします)。

最初に“手帳”という名のアウトプット用の箱(ノートブック)を作ったら、まずはEvernote内を検索してみて関連するような情報がないか調べてみます(ただし、この段階で役にたつような情報がヒットすることは少ないです(^^ゞ・・・)。たまに、“効率的な時間管理の方法”みたいな、関連がありそうなウェブクリップが見つかったりするので、さっそく“手帳”ノートブックに放り込みます。

他にも、考えたことのメモ(バインダー式がいいな・・・とか、大きめの手帳にしようかな…とか)、インターネットで調べたこと、良さげな手帳の写真等々、来年の手帳を検討するのに関連しそうなものは何でも“手帳”ノートブックに放り込みます。

ある程度情報がたまったら、ソレを見て、来年の手帳を決定する(いちおうコレがアウトプット)・・・というのが全体の使い方の流れです。用がすんだら、“手帳”ノートブックは削除します(ノートは削除しません。いきなりノートブックを削除すると中のノートまでゴミ箱にいくので、あらかじめ出しておきます)。

勉強会で講師をするコトになったときとか、旅行に行くときとか、ナニか考えないといけないコトが複数あるときは、まずアウトプット用の箱(ノートブック)を複数作っておきます。作ると情報を整理しやすくなります。今は、調べ物がある時は、たいていインターネットで検索するので、結果をカンタンにクリップできる機能はありがたいです。

以上、ベタで基本的な使い方でした。スミマセン。

最近、Evernoteのウェブクライアントがとてもシンプルになりました。

とても使いやすくなったと思います。もう、使いましたか?