天気も良くてランニング日和でした。

普通のランニング大会と違い、地下鉄を移動しながら走る・・・っていうスタイルです。

それでは、出発!進行!!

ちょっと足にダメージが残りました。夏の間、走るのサボってましたからネ・・・・(^^ゞ。

天気も良くてランニング日和でした。

普通のランニング大会と違い、地下鉄を移動しながら走る・・・っていうスタイルです。

それでは、出発!進行!!

ちょっと足にダメージが残りました。夏の間、走るのサボってましたからネ・・・・(^^ゞ。

ちょっと見ない間に、ずいぶん安くなってますね(一部の色・機種が)。

Amazonで、なんと81%OFFの3909円(^_^;)(^_^;)。

以前、店頭で見たことあるけど、液晶表示がノスタルジーをかきたてる感じでした(^_^;)。

売れ残ったんだろうなぁ・・・。

いよいよ明日9月29日開催です。

いままでの記事はコチラ。

ツール・ド・おおさか Fun Run コースが公開されました。

ツール・ド・おおさか Fun Run エントリー票が届きました。

明日は天気も良く、気温もそれほど高くなく、風も強くないようで、絶好のランニング日和になりそうです。

楽しんで来ようと思います。

いままで使っていたデザインですが、いつの間にかホーム画面での写真表示がみだれるようになってしまって治る気配がないので、仕方なくデザイン変えました(悲しいかな、自分で治す技術力はありません・・・(^^ゞ・・・)。

今回は、mytimelineというデザインにしました(テンプレートはコチラ)。

導入するにあたって、の備忘録を書いてみます(特に難しいトコロはありませんが)。

特にむずかしい所はないので、デザインテンプレートの入れ替えをやったコトのある人なら、比較的カンタンに導入できると思います。

しばらく、このデザインで様子を見ようと思います(なにか不具合がでないコトを祈ってます)。

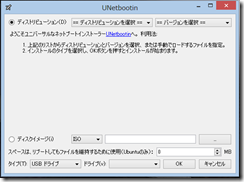

いろいろためしてみて、パピーリナックス Precise-550JPは画面更新で引っかかるようなので、 パピーリナックス Lupu-528JPの方を導入することにしました。 で、USBメモリを差し込んで起動するのも面倒なので、パソコンのメモリの方にインストールして単体で起動するようにしました。ネットを見ていると、いろいろと面白そうなのありますね。たとえば、Bacon( PuppyLinux : BaCon)とか。 ただ、ソッチの方に行くと、私にとっては趣味の世界に入ってしまうので、深入りしないようにします。このまま、ほぼ初期状態のまま使うことにして、主にちょっとした文章入力などに使うことになるでしょう。(ひょっとしたら、親指シフト入力ができるようにチャレンジするかも知れません・・・(^^ゞ・・・)。 ということで、最後に記念撮影(家にあったLinuxマシンとのツーショット)です。

インターネットには様々な危険があります。その中のひとつに“リファラスパム”というのがあるようです。

このブログも、急にアクセスが増えたので調べてみたら、アヤしげなURL経由でのアクセスでした。

リファラスパムとその対策については、こちらがわかりやすかったです →

今回は、そのまとめ・・・というか、なぜ私はアクセスノートブックを買ったか・・・という点について、まとめてみようと思います。